Et si dormir nous ramenait, l’espace d’un instant, dans une époque où les marchands de sommeils étaient bien moins généreux et humains qu’aujourd’hui ? Bienvenue au XIXe siècle…

L’expression peut prêter à sourire, mais « dormir à la corde » désigne bien une réalité historique, aussi insolite que tragique. Entre l’époque victorienne et les années 1930, ce système d’hébergement sommaire a existé dans plusieurs grandes villes européennes, notamment en Grande-Bretagne, pour accueillir — ou plutôt contenir — les plus pauvres.

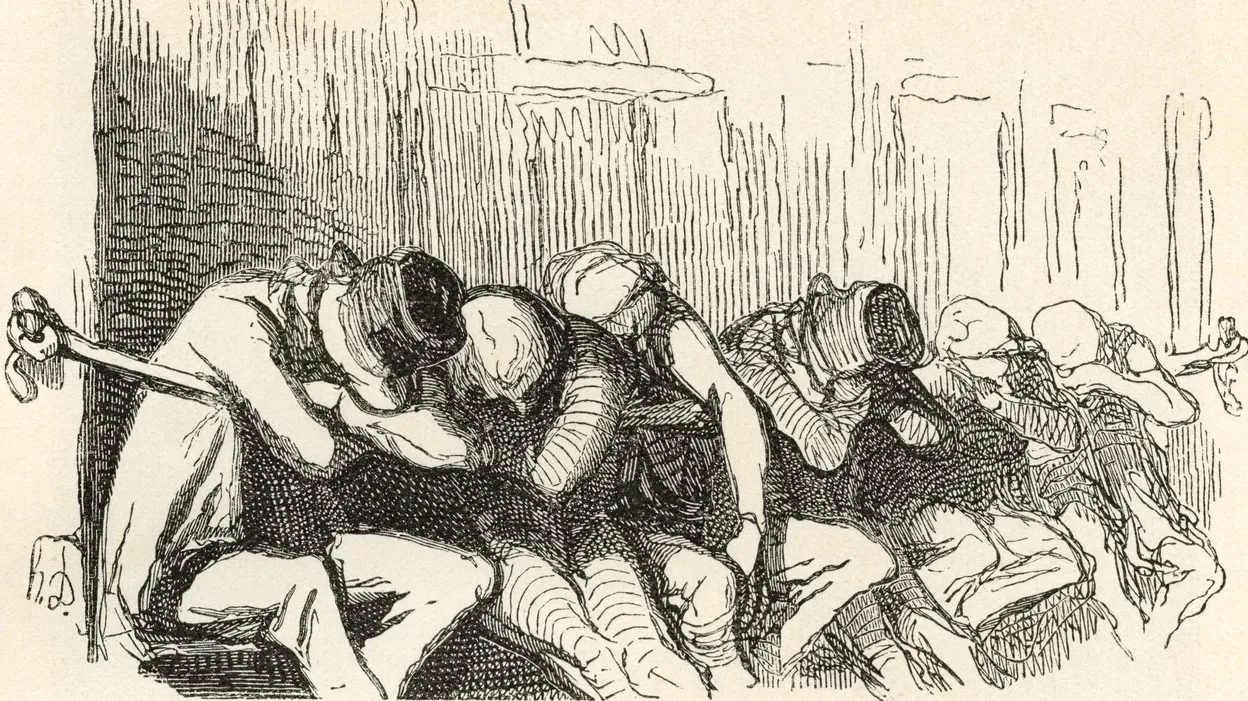

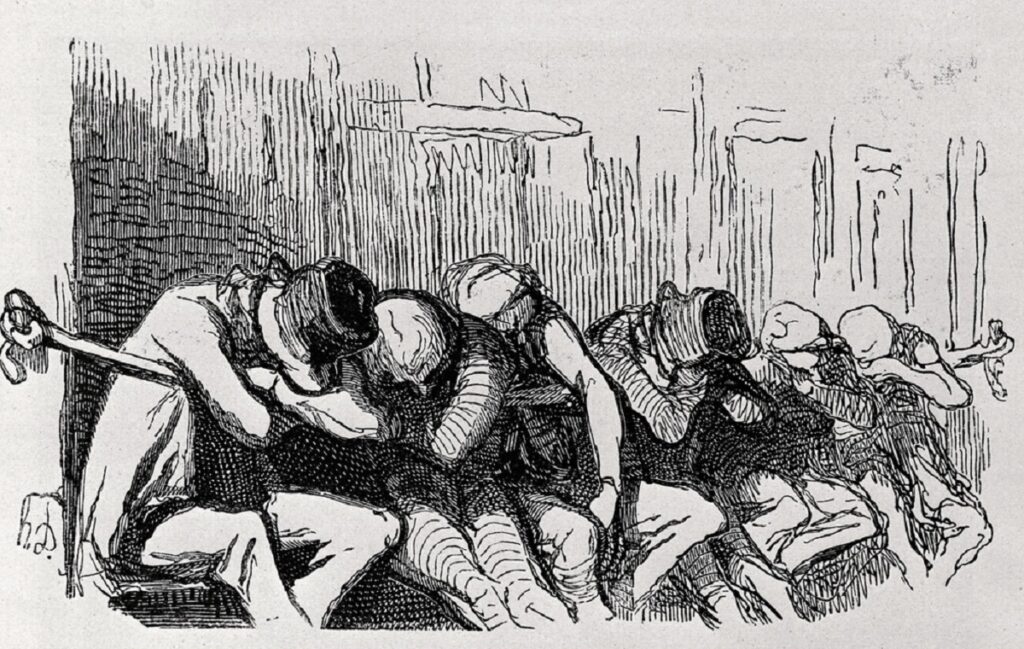

Le principe était d’une simplicité brutale : un banc, plusieurs personnes assises côte à côte, et une corde tendue à hauteur de poitrine. Cette corde servait d’appui, empêchant les dormeurs épuisés de basculer en avant pendant leur sommeil. Il ne s’agissait donc pas de lits, mais de simples bancs où l’on « louait » le droit de s’assoupir, le torse retenu par un fil de chanvre.

À l’aube, vers cinq ou six heures du matin, la corde était brusquement retirée. Les dormeurs, réveillés en sursaut, devaient alors quitter les lieux. Fin du répit, retour à la rue, au travail — ou, plus souvent, à la débrouille pour survivre une journée de plus.

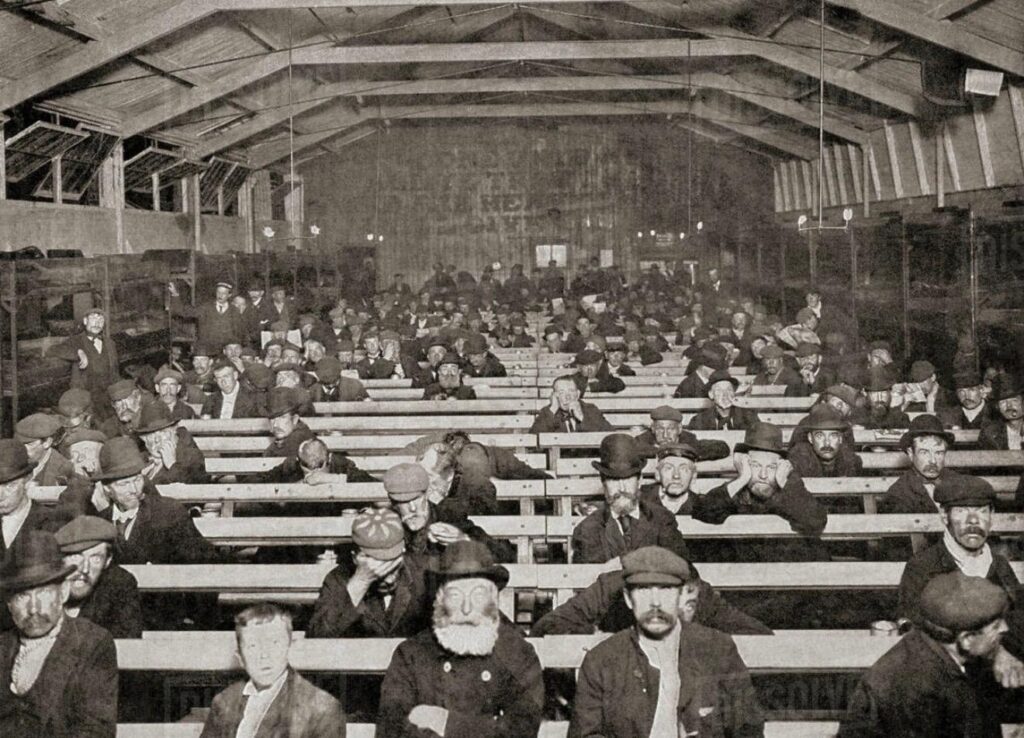

Cette forme d’hébergement, apparue au milieu du XIXᵉ siècle, reflète une époque où la pauvreté n’était pas seulement subie : elle était jugée. Dans la société victorienne, les indigents étaient souvent perçus comme des fainéants refusant de travailler. On leur refusait donc le confort, par crainte qu’ils « s’y complaisent ». Dormir assis, sur un banc, retenu par une corde, devenait ainsi la version la plus économique — et la plus dégradante — du logement temporaire.

Ces « maisons à corde » auraient perduré jusque dans les années 1920-1930, notamment au moment de la Grande Dépression, lorsque la misère toucha de plein fouet les classes populaires. Ce n’est qu’avec l’évolution des politiques sociales et la création de véritables foyers d’accueil que cette pratique disparut peu à peu.

Un souvenir glaçant de ces nuits « tenues par un fil » subsiste dans la culture populaire : le film La Grande Attaque du train d’or (1978), avec Sean Connery, reconstitue l’une de ces scènes d’hébergement collectif. Derrière l’anecdote, il reste une image forte — celle d’un temps où la pauvreté se tolérait… à condition qu’elle ne s’allonge pas.